2025年寒假,南京财经大学国际经贸学院学子踏上了一场跨越千里的文化寻根之旅。同学们先后走进四川雅安、陕西泾阳与苏州东山镇,探访黑茶、茯茶、碧螺春的三位国家级非遗传承人,深入挖掘传统制茶技艺的匠心密码,探寻非遗传承之道。这次调研不仅是青年学子与传承人的对话,更是一次以茶为纽带拥抱非遗文化的生动探索。

雅安藏茶:粗茶细作 架起民族连心桥

来到雅安南路边茶传承基地,同学们见国家级非遗传承人甘玉祥将蒸软的茶叶反复揉捻,他的双手被茶汁浸透,掌纹间刻满岁月痕迹。他把毕生所学汇聚成三大法宝:1、保留茶的原生水份发酵;2、保留传统工艺而改变传统方法——把面渥堆发酵改为滚筒发酵;3、从技术到艺术的升华——将制茶技术升华为书法艺术。“过去藏茶是‘粗茶’,如今我们要让它既养胃又养心。”他还提出“粗茶细作”理念,并创新推出便携茶包、茶膏等产品,让藏茶从高原走进都市。雅安藏茶不仅是茶马古道的见证,更通过“藏茶汉饮”计划,成为民族团结的纽带,其传统制作技艺精品展被纳入国家级非遗保护工程,推动藏茶文化走向世界。“一叶茶连接藏汉,传统与现代也能水乳交融。”谢琳琳同学在笔记中写道。

(与黑茶传承人交流)

泾阳茯茶:丝路“黑金”的现代演绎

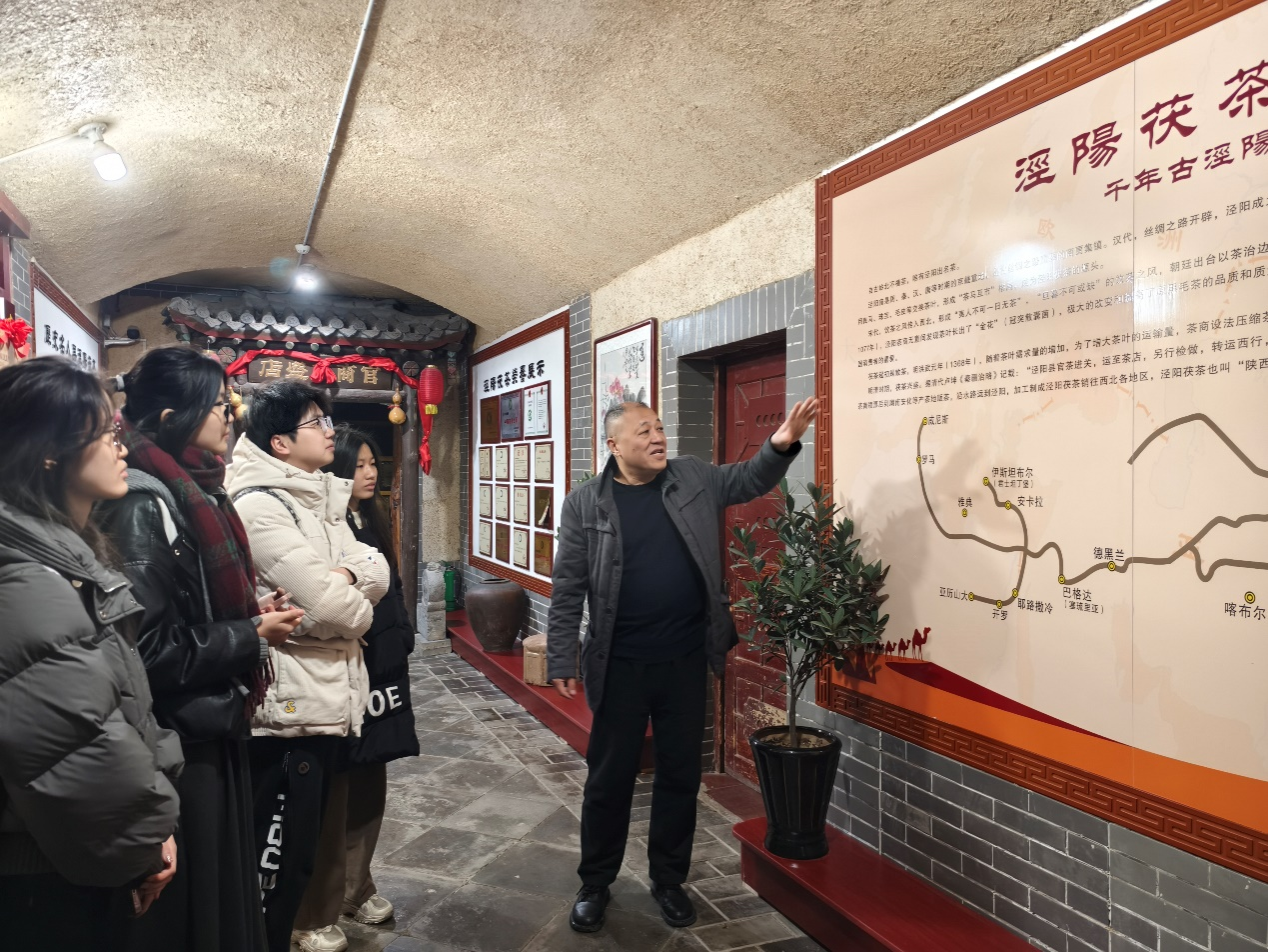

“金花不是花,是茯茶的灵魂。”在泾阳茯茶非遗传承基地,同学们跟随第十二代传承人贾根社层层参观,他手持一块布满金色菌花的茶砖,讲述着茯茶跨越六百年的丝路传奇。茯茶曾因计划经济一度沉寂,贾根社以现代微生物技术破解古法“发花”工艺奥秘,并申请国家专利,让茯茶重返市场。而泾阳茯茶的独特性立足于“三不离”原则:离了泾阳水不能制,离了泾阳气候不能制,离了泾阳人的技术也不能制。2022年,茯茶制作技艺被列入人类非遗,将茯茶从地方特产升级为国际文化符号。

(传承人为同学们讲解泾阳茯茶的悠久历史)

碧螺春:非遗技艺与科技赋能的“双遗”典范

“茶叶蜷缩的弧度,就是炒制火候的答案。”在苏州东山镇的東壹茶坊,碧螺春非遗传承人施跃文邀请同学们品尝他亲手炒制的特级一等碧螺春,在四溢的茶香中,向同学们解读国家级“双遗”项目碧螺春的独特之处:碧螺春茶果间作的种植系统,“采得早、拣得净、炒得精”的古法技艺,和“手不离茶,茶不离锅”的传统精髓缺一不可。他的女儿施雨晴则通过电商直播,让“东山茶香”走向全国,使传统技艺在数字时代焕发新生。

(南财国贸院学子与传承人合影留念)

实践尾声,三位传承人为南财学子写下寄语:“希望你们能俯身倾听传统文化的声音,触摸技艺的温度,承非遗之光,传古老文化,在守护与突破中传唱传统的音符。”

(传承人书写寄语)

非遗不是标本,而是流动的河;传承不是守旧,而是让老手艺活在当下。暮色中,茶香未散。学子们的笔记本里,是丝路驼铃的余韵,是古法炒茶的温度,是金花菌群的密码……这场跨越古今的对话证明:一片茶叶,既能沉淀千年,亦能酿就传统文化的芬芳。